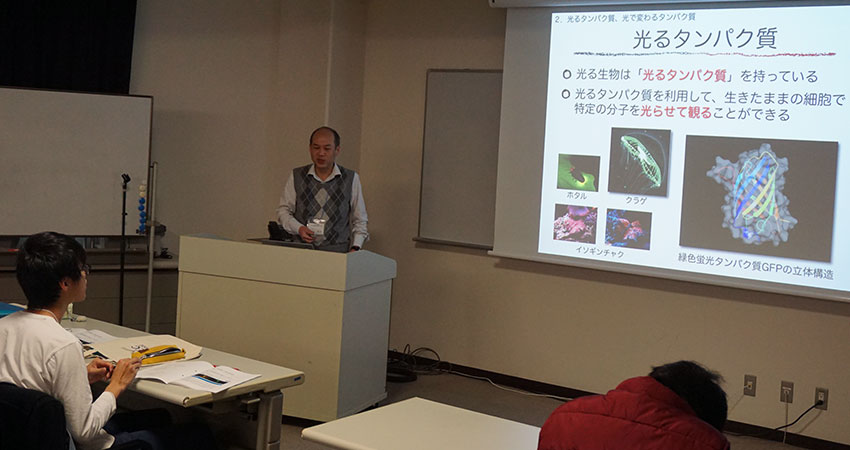

2019年03月26日(火)9:30-12:00に東6号館で開催されたUECスクール「理科学実験III」では、III類(理工系)化学生命工学プログラムの白川英樹准教授に「光で解き明かす細胞が働くしくみ」というタイトルで、講義していただきました。この講義では「光」と「タンパク質」と「カルシウム」をキーワードとして、生きた細胞の中のカルシウムイオンの分布を観たり、様々な分子を操作したりすることで細胞機能のメカニズムの解明をめざす研究の紹介や、「光るタンパク質」や「光を感じるタンパク質」を使うことで可能になる実験について説明がありました。講義のあとは、ふたつのグループに分かれ実験1「蛍光顕微鏡による細胞小器官の観察」(担当:白川准教授)、実験2「海馬神経細胞の形態と細胞内タンパク質分布」(担当:松田准教授)のいずれかの実験に参加しました。

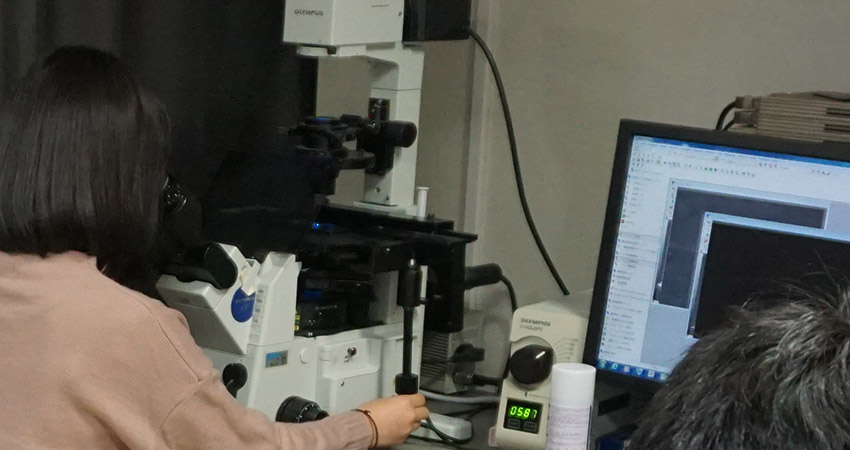

実験1では、ブロッコリースプラウトを使って、無染色標本と染色標本を作成し、これらの標本について、共焦点レーザー走査蛍光顕微鏡を用いて蛍光像を観察したり、焦点位置を少しずつ変えながら測定した蛍光像を組み合わせてつくった3次元蛍光像を観察して、葉緑体の数や大きさ、細胞の核や大きさ等を計測しました。

実験2では、実験用に用意された培養海馬神経細胞を染色し、蛍光顕微鏡で観察し、神経細胞の樹状突起と軸索の構造の違いを確認するとともに、抗原抗体反応を利用して染色した神経細胞を観察することで樹状突起と軸索ではタンパク質の分布も違うことを確認しました。

私は小学生の頃から理科の授業が好きで、中学、高校と進学するなかで特に生物学に興味を持つようになりました。高校では生物部に入っており、「UECスクール」については部活の先生から教えてもらいました。「UECスクール」の内容が、ちょうど高校の授業で習った分野に近いテーマだったこともあり参加することに。電気通信大学については「情報系の大学」というイメージが強かったのですが、今回参加してみて生物学の分野についても専門的に学べることがわかりました。また、高校までの授業とは違い少人数で講義を受ける形式も私にあっていると感じることができ、今後進路を選ぶにあたってとても良い経験になりました。