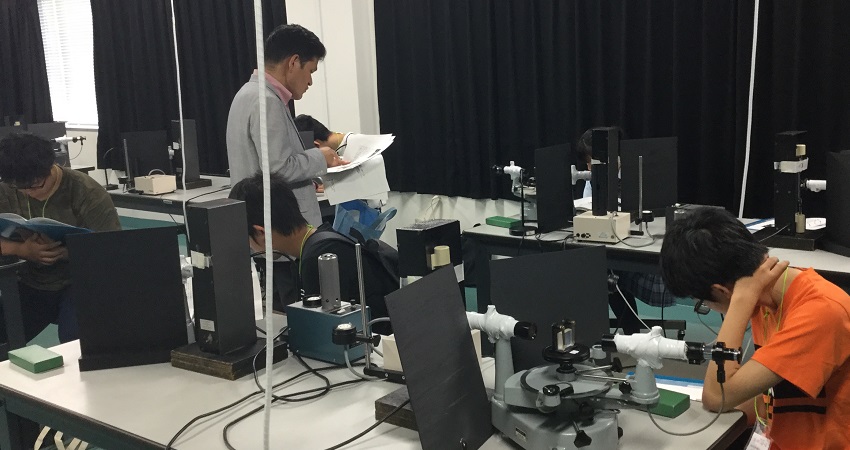

理科学実験Iの授業では、本学III類の岡田佳子准教授による講義「生物の視覚機能を模倣する」を聞いてもらったのち、本学の中島啓光特任准教授の準備・指導のもと、本学学部1年生向けの実験の1つである光のスペクトルの実験を行ってもらいました。

実験では2人1組に分かれ、ティーチングアシスタント(本学学部生)の補助を受けながら、実験を進めてもらいました。

まずは、水素ランプの光に含まれる複数の線スペクトルの波長を、分光器を使って測定しました。次に、これらの線スペクトルの規則性を表すリュードベリの式が本当に成り立つかどうかを、測定した波長を使って確かめました。

実験後のアンケートには、複数の参加者から、光に関する理解が深まり、有意義だったとの感想をいただきました。

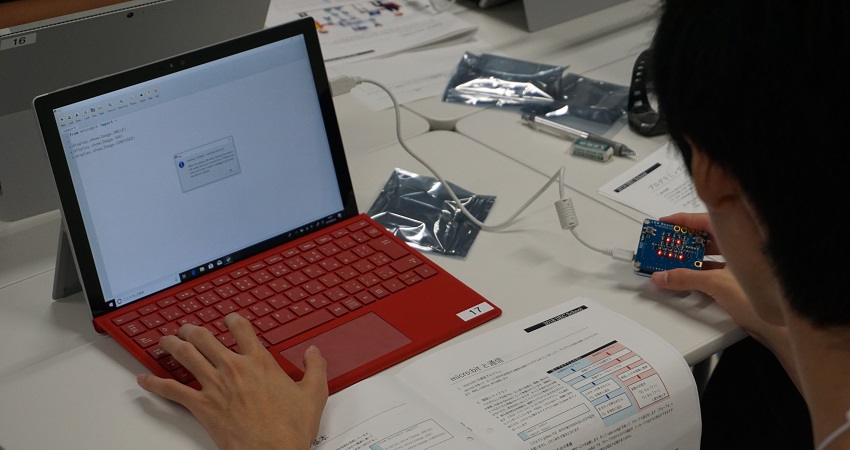

プログラミング学習I(初級編)では、本学II類の來住直人先生による講義「見えないところで現代を支える『光ファイバ通信』」を聞いたのち、小型の教育用マイコンボード micro:bit の電通大版互換機 uec:bit を使って、ブロックを組み立てるようにプログラムできる初心者向けの言語を利用して、プログラミングの基礎を学習しました。前半で、簡単なプログラムを作成してプログラムの基本を理解したのち、後半に、モールス信号を送受信する装置をつくりました。また、互いにメッセージを送り合い、無線通信について考察しました。

情報リテラシでは、本学共通教育部の久野靖教授によるWebページの記述に関する講義・演習を行いました。この授業は、本学1年生の「コンピュータリテラシ」で扱う内容で、大学生とほとんど同じ内容を学習しました。専門用語がたくさんでてきて、難しく感じる部分もあったようですが、学部学生のティーチングアシスタントのサポートのもと、全員が自分のWebページを作成することができました。

プログラミング学習I(中級編)では、本学II類の松浦基晴先生による講義「光ファイバ通信って何がすごいの?」を聞いたのち、小型の教育用マイコンボード micro:bit の電通大版互換機 uec:bit を使って、マイコンプログラミングでよく用いられる、 microPythonというプログラミング言語を用いて、プログラミングの基礎を学習しました。前半で、簡単なプログラムを作成してプログラムの基本を理解したのち、後半に、モールス信号を送受信する装置をつくりました。キーボードから、1つずつコマンドを入力していく作業はたいへんでしたが、実際にメッセージの送信ができたときは感動の声があがりました。

「UECスクール」の魅力は、なんと言っても大学での授業を体験できることです。授業は少人数で行われるため、内容でわからないことがあればすぐに聞くこともできました。今回参加した中で特に面白かったのは、LEDや蛍光灯の光の成分について調べるというもの。実験が中心の授業だったのですが、使用する実験器具も高校にはない本格的なものばかりで、今から大学での授業が楽しみになりました。以前から電気通信大学は進学先の候補として考えていましたが、「UECスクール」を通じて電気通信大学で学ぶ自分をイメージすることができ、より一層「この大学で学びたい」という気持ちが強くなりました。