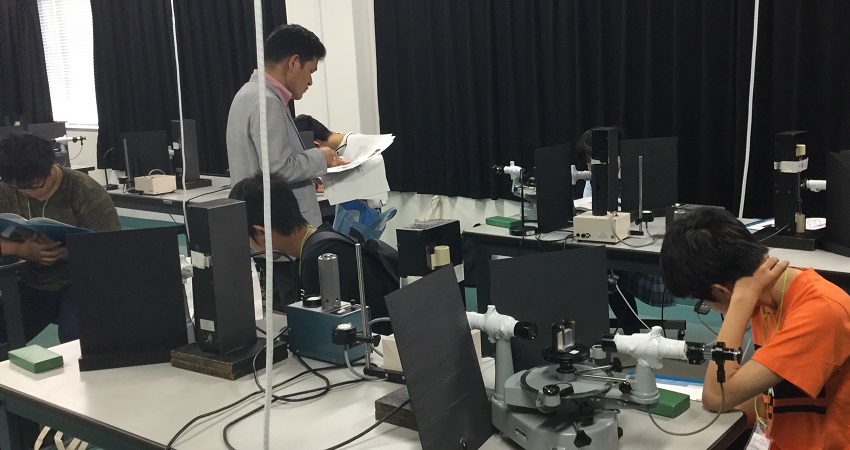

理科学実験Iの授業では、本学III類の岡田佳子准教授による講義「生物の視覚機能を模倣する」を聞いてもらったのち、本学の中島啓光特任准教授の準備・指導のもと、本学学部1年生向けの実験の1つである光のスペクトルの実験を行ってもらいました。

講義では実験では2人1組に分かれ、ティーチングアシスタント(本学学部生)の補助を受けながら、実験を進めてもらいました。

プログラミング学習I(初級編)では、本学II類の來住直人先生による講義「見えないところで現代を支える『光ファイバ通信』」を聞いたのち、小型の教育用マイコンボード micro:bit の電通大版互換機 uec:bit を使って、ブロックを組み立てるようにプログラムできる初心者向けの言語を利用して、プログラミングの基礎を学習しました。前半で、簡単なプログラムを作成してプログラムの基本を理解したのち、後半に、モールス信号を送受信する装置をつくりました。また、互いにメッセージを送り合い、無線通信について考察しました。

情報リテラシでは、本学共通教育部の久野靖教授によるWebページの記述に関する講義・演習を行いました。この授業は、本学1年生の「コンピュータリテラシ」で扱う内容で、大学生とほとんど同じ内容を学習しました。専門用語がたくさんでてきて、難しく感じる部分もあったようですが、学部学生のティーチングアシスタントのサポートのもと、全員が自分のWebページを作成することができました。

プログラミング学習I(中級編)では、本学II類の松浦基晴先生による講義「光ファイバ通信って何がすごいの?」を聞いたのち、小型の教育用マイコンボード micro:bit の電通大版互換機 uec:bit を使って、マイコンプログラミングでよく用いられる、 microPythonというプログラミング言語を用いて、プログラミングの基礎を学習しました。前半で、簡単なプログラムを作成してプログラムの基本を理解したのち、後半に、モールス信号を送受信する装置をつくりました。キーボードから、1つずつコマンドを入力していく作業はたいへんでしたが、実際にメッセージの送信ができたときは感動の声があがりました。

私はTVゲームが好きで将来はゲーム業界で働きたいと思っており、そのために理系の大学に進学したいと考えています。まずはその理系の大学の雰囲気を知りたいと思い、「UECスクール」に参加しました。高校でも情報の授業はありますが、主な内容はワードやエクセルの使い方と、情報リテラシーの基礎といったこと。しかし、今回「UECスクール」に参加して、パソコンやインターネットの仕組みや原理、プログラミングについて教えてもらうことができ、一層情報分野への興味が湧きました。また、みんなで意見を出し合って課題に取り組むグループワークも面白かったです。